Que dire de « L’écume des jours » de Boris Vian, ce grand chef d’œuvre de la littérature ?

Bien sûr le « plus poignant des romans d’amour contemporains » (dixit Raymond Queneau) est célèbre, mais ce texte ne peut pas se réduire à cela. Et Vian n’est définitivement pas un écrivain « accessoire », lui qui fut malheureusement considéré si longtemps comme un simple « amuseur » !

Pourtant publié en 1947, ce livre ne reçoit qu’indifférence, Vian, très déçu râle : « j’ai essayé de raconter aux gens des histoires qu’ils n’avaient jamais lues. Connerie pure, double connerie : ils n’aiment que ce qu’ils connaissent déjà… » Dès 1948, Gallimard cesse de diffuser l’œuvre et annule le contrat de Vian. Repris par Pauvert en 1963, l’œuvre complète de Vian reçoit alors un accueil grandiose, dommage l’auteur est mort depuis 4 ans.

« L’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre. »

Alors je ne vais pas faire une critique littéraire de ce livre, j’en suis incapable. Mais je veux simplement dire l’épouvantable sensation de liberté et d’audace et d'invention et d'imagination poétique que l’on ressent aux diverses lectures de ce livre atypique et innovant :

- la langue/le langage : est bien sûr le rivage le plus évident de ce livre, quelle liberté prise avec les mots ! Quelle jouissance de lire « enfin » les délires d’une langue française travaillée, essorée magnifiquement. Et les trouvailles lexicales qui fusent tout le long de ce livre ! Un langage univers disait-on, le lexique propre à Vian assurément. Une langue à la fois proche et éloignée des dadaïstes et des surréalistes. Une richesse inouïe dans l’emploi des jeux de mots, des mélanges des temps, des anglicismes, des mots inventés à foison, (un humour démesuré aussi) ; par exemple la sentinelle se mit au quant-à-soi (au lieu de garde-à-vous), la fontanelle du carreau laissait passer l’air, c’est jubilatoire. Bien sûr des trouvailles linguistiques, des jeux de mots, des mots ou expressions inventés, il y en a plusieurs à chaque page. (comme ce délicieux Sauternes phosphorescent).

- la structure du roman est très particulière : absence de profils psychologiques des personnages : ils n’ont ni passé, ni futur ; une description succincte à l’instant « t », ainsi Colin est décrit comme « un grand bébé de 22 ans » qui a suffisamment d’argent pour ne pas travailler. C’est tout. On n’en saura guère plus. Idem plus ou moins pour les autres personnages (Chloé a les cheveux bruns et les yeux bleus, c’est tout, aussi.). 6 personnages « interchangeables » riches de leur jeunesse et d’une adolescence d’esprit, c’est à dire une grande insouciance. Tout est vu « immédiatement ». Ils sont distants du monde...

- un mélange de surréalisme et d’anarchisme (les masses ont tort et les individus toujours raison) et d’existentialisme (Jean-Sol Partre), une dérision du christianisme, une approche très distanciée de la mort, une recherche de l’amour et d’un érotisme « naturel », le jazz omniprésent, une critique du travail industriel (un petit côté « temps modernes »), une petite dose d’antimilitarisme, la maladie enfin (nénuphar dans le poumon droit)

----------------------------

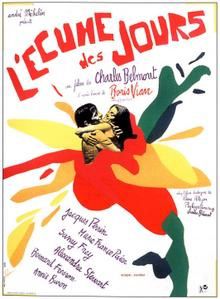

affiche du film de Charles Belmont, je n'ai jamais vu ce film, je me demande ce que cela donne, ça doit être très difficile...

affiche du film de Charles Belmont, je n'ai jamais vu ce film, je me demande ce que cela donne, ça doit être très difficile...

/idata%2F0218007%2Fmes-photographies%2Fvenise.jpg)